王宮神社楼門

建物データ

| 指定名称 | 王宮神社楼門 1棟 応永23年(1416)、棟札 三間一戸楼門、寄棟造、茅葺 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和37年9月10日 |

| 所在地 | 多良木町黒肥地 |

| 修理記録 | 明治40年(1907年)の改修で上層の桁から上が新規に造り変えられました。 平成3年:解体修理 |

| 保存修理工事報告書 |

王宮神社楼門正面

王宮神社は古来より王宮と称し、明治元年(1868)に黒肥地神宮と改称されました。

同社に保管されている延享元年(1744)の棟札に「王宮大明神鎮座神四座、神秘本磐余彦命、玉依姫命、健磐龍尊、比咩明神、そもそも、この神社草創の起源は、日向国、宮崎出身の土持ノ太郎、田部忠綱という人が、当時久米郷の蓑毛(現、多良木町久米)に住み、信仰の深い人で、大同2年(807)亥年11月18日、多良木村の源島に前記の四神を勧進し王宮大明神と称した。

それから142年の天暦3年(949)己酉年、現在地の是居に遷座し、弘長元年(1261)辛酉年4月9日、大旦那藤原頼氏(上相良氏二代)、宝殿造替、永仁6年(1298)戊戌年、大旦那藤原牛房丸(上相良氏三代頼宗の幼名)、応永3年(1396)丙子年、大旦那藤原頼忠(上相良氏六代)、宝殿修造、同23年(1416)丙申年、大旦那沙弥大蓮(上相良氏七代頼久)、同、遠江守頼久、神殿八棟、拝殿、御供所、にいたるまで新たに造営、同年、頼久、楼門建立(現在の楼門)、昔からの来歴をこの一札に書き写す」とあります。

王宮神社楼門背側面

ここ見てください

下層と上層の軸部が応永23年に建立された部分です。上層は明治40年(1907年)の改修で斗栱が撤去され、軒廻りや小屋組が取替えられています。

下層斗栱は禅宗様の二手先で柱通り・手先通り上部を通肘木として上層の縁板を受けています。

下層の柱は思いの外太く、ものすごい重厚感を放っています。

王宮神社楼門下層内部

正面側は仁王像、背面側は武者が向かい合ってが安置されています。

王宮神社楼門冠木上斗栱

斗栱は禅宗様の二手先で柱通りの枠肘木?上と手先通り上部を通肘木として上層の縁板を受けています。

近年、人吉球磨地域でも歴史的建物に千社札が貼られるようになりました。落書きと同じで建物を汚損しますので、文化財保護法で禁止されています。現在の千社札は化学糊が使用されていますので、紙がを剥がしても糊が残り部材にくっきり跡が残ってしまいます。ぜひ、このような行為はやめましょう。

王宮神社楼門軒廻り

明治時代に入ると化粧垂木は棒垂木(直線)になりますので、建物の建立時代を考察する指標となります。古い部材は転用されていないようです。

王宮神社楼門下層斗栱正面

壁付き方向の枠肘木上の長い肘木、秤肘木上の長い肘木に載る両端の巻斗内側と枠肘木、秤肘木に載る両端の巻斗外側が重なっています。人吉球磨地域では長い肘木が時代が降るほど長くなる傾向があり、天正年間から文禄年間(1573~1595)に作られた厨子はこの部分の重なりがなくなり、寛永2年の厨子では開いています。拳鼻の下部の幅と上部の幅は30㎜の差があります。

王宮神社楼門下層斗栱側面

王宮神社楼門下層木鼻

和様の台輪に禅宗様型の木鼻を設ける例はこの建物のみです。渦下方の顎に見える部分が外に出ていています。

王宮神社楼門下層拳鼻

木鼻ほどではありませんが、渦下方の顎に見える部分が外に出ていています。

建物情報

※情報の内容は調査・研究成果によるものです。

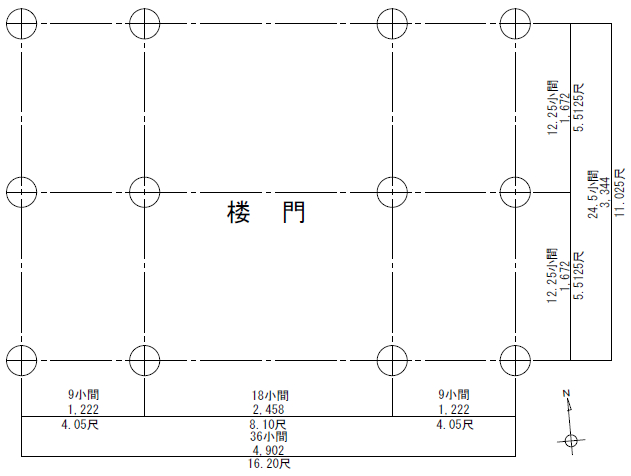

| 平面計画 |  多良木町様より保存修理工事時の竣工図と柱断面寸法が判る資料を提供いただきましたので、伏見唯、中川武の[『木砕之注文』「重々ノ間之事」における柱間逓減の規程方法]を参考にして平面計画を鉄尺(1尺302.58㎜)で再考察してみました。 この論文は中世から近世までの木割書において重層建築の柱間逓減に関わる規定が解説されていて、視点を変えると非枝割制による平面設計の研究でもあります。 重層建築においては初重隅柱と二重隅柱の位置関係が、初重隅柱真々と二重隅柱外面、初重隅柱内面と二重隅柱真々、初重柱内面と二重隅柱外面を合わせる規定、初重隅柱上の斗栱と二重隅柱真々・外面を合わせる規定が模式図を用いて解説されています。重層建築では平面計画上、柱の断面寸法が重要な要素であることが判ります。 下層と上層の平面図を作図し、下層隅柱内々の接線を上層まで伸ばすと、桁行・梁間ともに上層隅柱外々に近く、前述した論文の実例と推測されます。 桁行実測値は隅柱真々4,860m㎜で隅柱断面寸法を引くと15尺に近く、隅柱断面寸法を15尺/14の計画とすると、1.07尺(324㎜)となり、真々寸法は4,863㎜となります。 梁間は隅柱真々3,036㎜で隅柱断面寸法を引くと2,712㎜、側柱柱断面寸法だと2,723㎜で9尺となります。 上層の柱断面寸法は大小の差が11㎜がありますが、各々の断面寸法をみると同じ大きさの計画とみられます。 桁行の図面寸法は4,272㎜(14.12尺)ですので、柱断面寸法は15尺/17≒0.88尺と考えられます。側面梁間の図面寸法は2,424㎜で、現行尺の8尺となっています。実測値が確認できませんが、ここだけ図面寸法と計画寸法に33㎜の差が生じます。柱真々寸法の計画と考えてしまうと、西側面では266㎜-252㎜=14㎜の差が生じる可能性があります。上層側面については修理工事時の実測値を探すか、再実測して再度報告したいと思います。 重層の門で下層隅柱内面と上層隅柱外面を合わせる平面計画の実例は、現存するものではこの門が唯一です。 |

|---|