二宮神社

建物データ

| 指定名称 | 二宮神社 本 殿:一間社流造、流し板葺、南向 永禄年中(1558~1570) 拝 殿:桁行四間、梁間三間、切妻造、桟瓦葺、妻入、正面一間庇付、桟瓦葺、西面下屋附属 江戸時代後期 覆 屋:桁行二間、梁間二間、切妻造、桟瓦葺、妻入 江戸時代後期 |

|---|---|

| 指定年月日 | 平成28年(2016)3月1日 |

| 所在地 | 錦町木上覚井 |

| 修理記録 | 本殿正面垂木 拝殿桟瓦葺改修 |

| 保存修理工事報告書等 | 熊本県文化財調査報告書277集 人吉・球磨地方古社寺建造物調査報告書(2012)熊本県教育委員会 |

二宮神社社殿

『麻郡神社記』によると当社の神社名の由来は、阿蘇神と同体で阿蘇二宮を勧請したことで二宮と称したのが一つ、当所の神社建立の第二としたことが2つ目です。

草創は不詳で応永24年(1417)に藤原周頼 地頭永膳門周豊の再興の願辞があり、永禄年中に修造されました。この時に建立されたのが現在の本殿とみられます。

二宮神社拝殿正側面

正面は間口幅いっぱいの庇、写真右は神供所とみられる下屋が後設されています。

二宮神社拝殿と覆屋

木本神社同様に桁や出桁が拝殿から覆屋に繋がっていますので、建立当所は一つの建物であったとみられます。

二宮神社拝殿内部

拝殿奥の両側は神壇となり、中央間には彫刻を施した虹梁を架け、当初合の間と考えられる中央間にも彫刻を施した考慮が架けられています。小型の拝殿ですが、雨仕舞の悪い本殿と拝殿の間の問題を考慮した造りとみられます。人吉市球磨地域の小型本殿と拝殿、覆屋の完成形で大変貴重な建物で、本殿も含め破損が進む前に早急に詳細な調査を行いたい物件です。

二宮神社本殿正面

ここ見てください

人吉市球磨地域では唯一の水引虹梁の意匠が目を引きます。一間社では他の類例を見つけられませんでしたが、このような形状の頭貫は三間の事例は九州では大野老松天満社(大分県、長享2年1488)、宗像神社辺津宮本殿(福岡県、天正6年1578)、筥崎宮楼門(福岡県、文禄1592~1595)があります。

二宮神社本殿向拝

飛檐垂木と屋根板が全部取替えられているようです。飛檐垂木が1本でもどこかに保管されていれば、復原は可能となるのですが。

二宮神社本殿妻面

妻飾は豕扠首です。

二宮神社本殿屋根

流し板葺で、屋根板は風蝕がないので軒廻りの改修時に取替えられたものとみられます。

二宮神社本殿身舎頭貫

木本神社本殿同様に身舎柱外側を木鼻型に彫り出しています。

二宮神社本殿身舎木鼻

頭貫から彫り出した木鼻と同じ形状です。

二宮神社本殿懸魚

同時代の懸魚と比較すると、全体的に繰型が少なく簡素な印象を受けます。

二宮神社本殿床組材

部材は割材が使用されています。身舎柱が礎石からかなりズレていて、礎石から落ちた柱も見られます。周囲の雨落設備がありませんので、湿気が多く蟻害を受けていないか心配です。床上部分はあまり傷みが見られませんが、床下を見ると礎石の元の位置に柱を移動する修理が早急にできると良いのですが。

建物情報

※情報の内容は調査・研究成果によるものです。

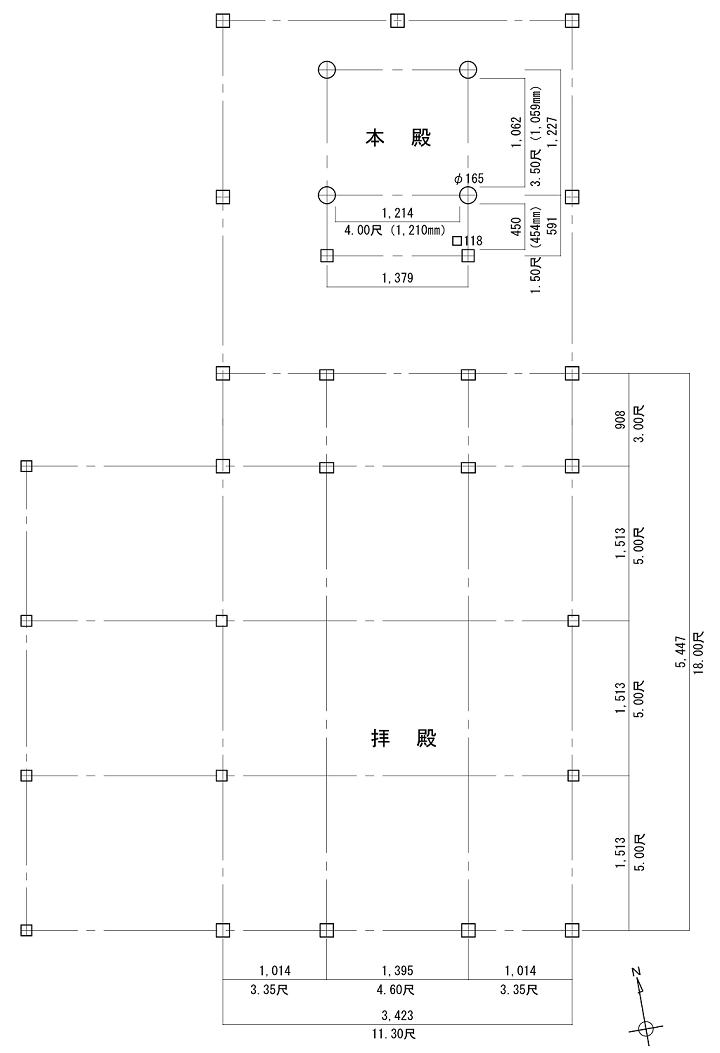

| 本殿平面寸法と柱断面寸法 |  熊本大学で作図された図面を見ると、桁行1,379㎜、梁間1,227㎜、向拝奥行591㎜となっています。現行尺で寸法が整理されているようで、桁行4.55尺、梁間4.05尺、向拝奥行1.95尺となります。身屋柱と向拝柱の断面寸法が実測出来ましたので、平面設計を推測して柱間寸法を鉄尺で分析してみます。 母屋柱は直径165㎜(0.55尺)、向拝柱118㎜(0.39尺)角でした。桁行柱内々寸法は計算値では1,214㎜ですが4.00尺とみられます。現行尺に寸法整理されているとすると、実測値は4㎜前後短かったと推測されます。梁間柱内々寸法は1,062㎜ですが3.50尺とみられ、こちらは3㎜前後短かったのではないかと考えられます。向拝奥行は450㎜で鉄尺1.50尺とみられ、3㎜短いので梁間寸法と合わせると、鉄尺に合致します。身屋柱断面寸法0.55尺は桁行柱内々4.00尺の11/80、向拝柱断面寸法は母屋柱の1/√2と(0.3889尺→0.39尺)となります。 |

|---|