山本神社本殿

建物データ

| 指定名称 | 山本神社本殿 天正元年(1573)、棟札 三間社流造、横板葺、東向 |

|---|---|

| 指定年月日 | |

| 所在地 | 相良村深水山本 |

| 修理記録 | 屋根鉄板葺改修、覆屋撤去 外部赤色ペイント塗、側廻りブロック基礎改修 |

| 保存修理工事報告書 | 『中世等文化遺産保護対策調査事業報告書』(平成8年3月、熊本県教育委員会) |

山本神社本殿

『麻郡神社記』によると、当社は和洲金峯山寺山王権現と同体で、草創については不明です。金峯山寺山王権現は人皇28代安閑天皇の霊社と伝えられ、応永9年(1402)に再興され、文亀2年(1502)に藤原長毎(相良氏第14代当主)と満乗丸(後の14代長祇)の御願により、地頭深右馬ノ佑 藤原長命により修造されました。この時、本殿は山上に在りましたが、その年に現在地に遷座されました。現在の本殿は棟札により天正元年(1573)に建立されていることが判っていますので、現在地での二代目の本殿となります。

山本神社本殿正面

建物には赤いペンキが塗られ見た目が良くないのですが、木材の保存と言う点ではプラスとなっていると考えられます。

山本神社本殿側面

身舎柱の足元が腐朽したためか、ずべて足元が切られコンクリートブロックの布基礎としています。コンクリートブロックは水分が透過しある程度保水しますのでの、基礎に使用するには全体を塗装して水が内部に入らないようにしないと、柱足元がまた腐朽する恐れがあります。

山本神社本殿背側面

背面側は屋根面に落葉が積もり、雨水の流が悪くなっているようです。礎石が残っていますので、以前は本殿の覆屋があったようです。早急な雨漏り対策が必要となっています。

山本神社本殿向拝

向拝両端は海老虹梁、中央二本の柱上には拳鼻のような意匠の手挟を入れています。

山本神社本殿向拝端の状況

向拝端の柱上は連三つ斗としています。

山本神社本殿手挟

ここ見てください

手挟は鎌倉時代以後の向拝(こうはい)などにおいて、桁・肘木などの水平材と、たつきなどの勾配付きの材とが接する場合、その隙間の納まりを良くするために装置される化粧材です。通常は垂木を受けるような意匠とされますが、人吉球磨地域の神社本殿では垂木に接触せず大きな拳鼻のような意匠としています。向拝木鼻とは異なり渦は上巻きとなっています。

山本神社本殿水引頭貫木鼻

全体の意匠は二宮神社本殿(永禄年中、1558~1569)身舎の木鼻に似ています。

山本神社本殿向拝実肘木

鎬を付けていません。

山本神社本殿桁降懸魚

円弧が反転する下側の繰型部分は松渓阿蘇神社本殿のものより一つ繰型が少なく古式な意匠となっています。

山本神社本殿向拝蟻害状況

頭貫下端には薄板が張られていますが、蟻害の跡を隠すためとみられます。これ以上蟻害が進行していないと良いのですが。

山本神社本殿背面軒廻りの状況

屋根の雨漏りで軒先の屋根板の腐朽し、裏板が欠失、垂木止釘が切れて軒先のから外れている垂木がみられます。ほぼ、当初部材が残っている貴重な本殿ですので、何らかの方法で未来へ残したい建物です。

建物情報

※情報の内容は調査報告書、その後の調査・研究成果によるものです。

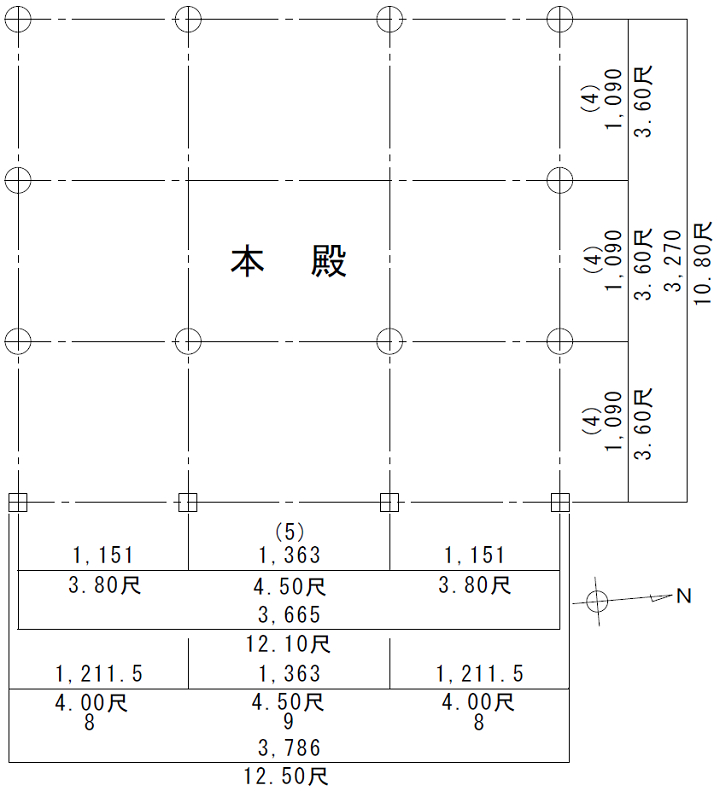

| 本殿平面寸法と柱断面寸法 |  『中世等文化遺産保護対策調査事業報告書』(平成8年3月、熊本県教育委員会)の図面は現行尺を整理して柱間寸法とし、各柱間寸法は0.1尺単位となっています。柱断面寸法を実測すると身舎柱183㎜(0.60尺)、向拝柱136㎜(0.45尺)でした。正面の規模は12.1尺、中央間4.5尺(14枝)、端間3.8尺(12枝)となっていて一枝寸法が異なります。 正面隅柱内々寸法は11.50尺となります。平面計画を考察すると、正面隅柱外々12尺として24等分した0.5尺の9小間4.50尺を中央間柱真々寸法、7小間3.5尺を隅柱内側と中央間柱真の寸法としたと推測されます。身舎柱断面寸法は12尺の1/20、向拝柱断面寸法は身屋柱の3/4になります。 側面は身舎柱間寸法と向拝奥行寸法が同じで、足すと10.80尺になります。この寸法は12尺から身舎柱断面寸法2本分を引いた寸法です。側面は12尺を20等分した0.6尺の6小間3.60尺を柱間寸法としているとみられます。 |

|---|