青井阿蘇神社

建物データ

| 指定名称 | 国宝青井阿蘇神社社殿 本殿 三間社流造、銅板葺 慶長15年(1610)、棟札 廊 桁行一間、梁間一間、切妻造、銅板葺 慶長15年(1610)彫刻墨書 幣殿 桁行五間、梁間三間、一重、北面寄棟造、南面拝殿に接続、茅葺 慶長15年(1610)茅負墨書 拝殿 桁行七間、梁間三間、一重、北面寄棟造、茅葺、向拝一間、唐破風造、銅板葺 慶長16年(1611)桁墨書 楼門 三間一戸楼門、寄棟造、茅葺 慶長18年(1613)垂木墨書 附・棟札 1枚 慶長十五年三月二八日 銘札 5枚 享保九年二月二八日、寛保元年四月十一日、寛延四年四月十五日 安永六年二月二三日、安政二年四月各1枚 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和8年1月23日、平成20年6月9日国宝指定 |

| 所在地 | 人吉市上青井町 |

| 修理記録 | 元和7年(1620)、寛永13年(1636)、寛永16年(1639)、寛文2年(1662)、寛文11年(1671)、享保9年(1724)、寛保元年(1741)、寛延(1751)、宝暦8年(1758)、安永6年(1777)、享和3年(1803)、安政2年(1855)、明治、大正、昭和 昭和32年 本殿・廊・幣殿・拝殿・楼門 半解体修理 平成22年 幣殿・拝殿・楼門 屋根修理 |

| 保存修理工事報告書 | 昭和32年8月31日出版 |

青井阿蘇神社社殿

現在の社殿の建立は領主相良長毎が朝鮮出陣の宿祷により造営され、慶長15年庚戌3月28日、願成寺十三世勢辰上人が導師となり遷宮が行われたことが棟札に記されています。社殿の造営は慶長14年、本殿から始まり、幣殿、拝殿、楼門の順に工事が進められ、慶長18年8月に完成したことが墨書銘により判っています。

青井阿蘇神社本殿

漆塗はよく残っていますが、木地が露出している部分は彫刻に鮮やかな彩色が施されていたところです。

青井阿蘇神社廊

廊も彫刻部分の彩色が落ちています。

青井阿蘇神社幣殿

幣殿は漆塗部分の漆が剥げて、彫刻部分も彩色の剥離が進んでいます。

青井阿蘇神社拝殿

建物の黄色く見える部分は漆が落ちて下地が露出しているからです。

青井阿蘇神社楼門

建物の四隅に鬼面が取り付けてあります。見つけられましたか。

ここ見てください

願成寺(真言宗)との関係からか、青井阿蘇神社社殿には輪宝(りんぽう)や羯磨(かつま)の密教法具をモチーフにした飾金具が取り付けられています。

建物情報

※情報の内容は保存修理工事報告書とその後の調査・研究成果によるものです。

| 大工棟梁 | 窪田 正市充:本殿・廊・幣殿・拝殿、田上 又兵衛(重盈):楼門 他に生善院観音堂(寛永2年1625)、老神神社本殿(寛永4年)、市房神社拝殿(寛永8年1631)?、高寺院毘沙門堂(承応4年1656) |

|---|---|

| 本殿屋根材 | もとは厚板葺でしたが大正14年に現在の銅板葺に改められました |

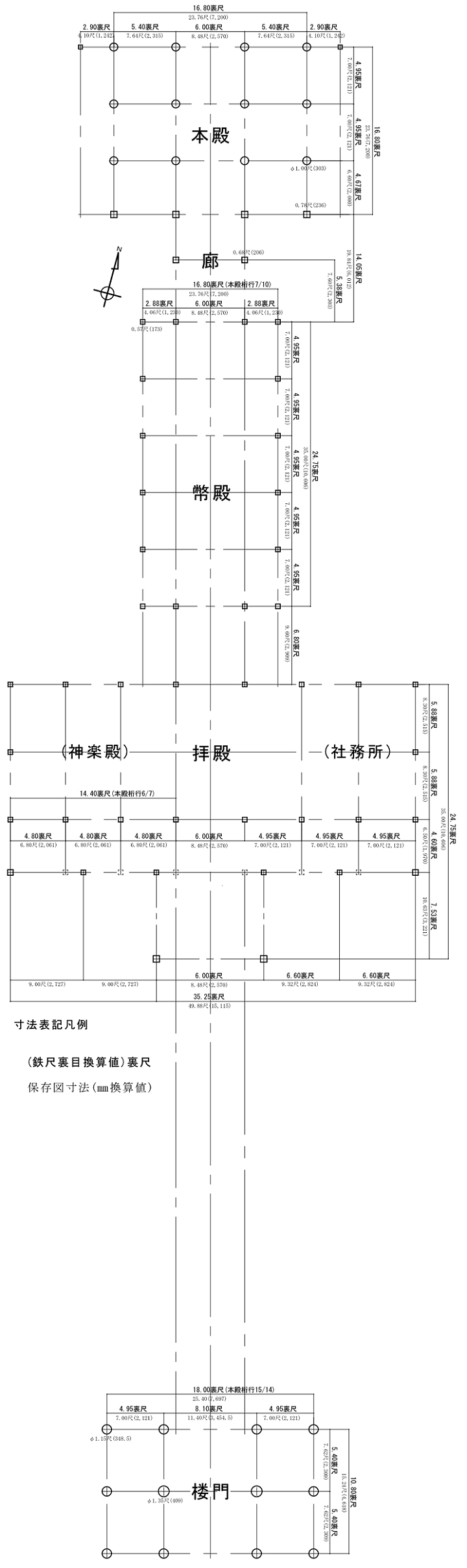

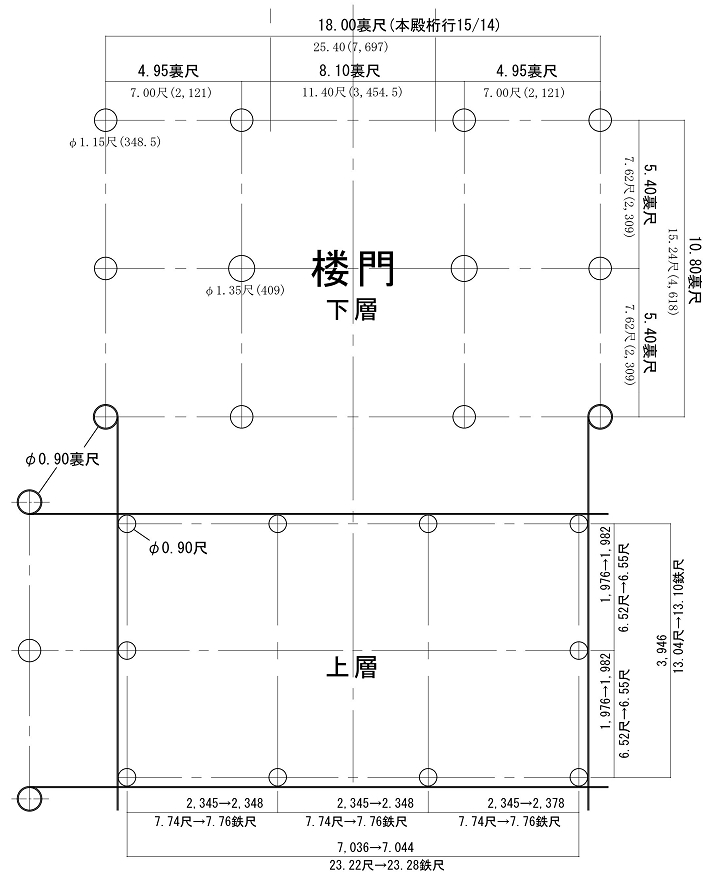

| 平面計画と柱断面寸法 |  青井阿蘇神社の平面計画を保存図を精査して分析してみます。柱間寸法は現行尺(1尺303.03㎜)で表記されているようですので、鉄尺(1尺302.58㎜)に換算して行います。 本殿は南向きに建てられ、正面三間は23.76尺(7,200㎜)、中央間8.48尺(2,570㎜)、端間7.64㎜(2,315㎜)、側面二間はそれぞれ7尺(2,121㎜)、正面身舎柱から向拝柱まで6.6尺(2,000㎜)です。鉄尺(1尺302.58㎜)に換算すると三間分23.795尺、中央間8.493尺、端間7.651尺、側面二間はそれぞれ7.01尺、正面身舎柱から向拝柱まで6.61尺となります。正面中央間を8.49尺、端間を7.65尺と考えると中央間は20枝、端間は18枝となっているので、一枝寸法は中央間0.4245尺、端間は0.425尺となります。中央間を8.5尺とみなすと一枝寸法は0.425尺、正面三間56枝23.8尺で、ミリメートルに換算する7,201㎜です。側面二間はそれぞれ7.01尺で、7.0尺とみなしても一枝寸法の倍数とは一致しません。身舎柱の断面寸法は23.8尺/24で0.99尺(300㎜)、向拝柱の断面寸法は身舎柱の7/9とすると0.77尺となります。 裏目尺(表×√2)に換算すると中央間6裏尺、端間5.41裏尺、端間を5.4裏尺とみなすと一枝寸法はそれぞれ0.3裏尺となります。正面三間は56枝16.8裏尺で、ミリメートルに換算すると7,189㎜です。側面二間はそれぞれ4.957裏尺で4.95裏尺とみなすと33枝分の長さになります。正面身舎柱から向拝柱まで4.674裏尺で、4.666・・・裏尺とみなすと、正面中央間の7/9となります。身舎柱の断面寸法は最初に本殿の規模を決める際に、柱外々を17.5裏尺として1/25の0.7裏尺を身舎柱の断面寸法とすると、隅柱真々は16.8裏尺となります。向拝柱の断面寸法は身舎柱の7/9とすると0.545裏尺となります。 それでは、どちらの「ものさし」で設計されているのか考察してみます。 1.保存図の柱間寸法との寸法差は、身舎桁行寸法(正面規模)で表目ではプラス1㎜、裏目ではマイナス11㎜。身舎梁間寸法(奥行規模)と向拝奥行で表目・裏目ともにマイナス9㎜。 保存図の柱間寸法は実測値ではないので、表記寸法は現行尺で調整されていると考えられます。そのため、桁行方向マイナス11㎜、梁間方向マイナス9㎜は現行尺換算と鉄尺換算の差とみられます。建立時は鉄尺であったと推測すると、裏目の設計の寸法差は桁行・梁間とも換算差が反映されています。 2.表目の柱間寸法は桁行方向と梁間方向の関連性がありませんが、裏目の柱間寸法は身舎では1枝寸法の倍数、向拝奥行柱間寸法は桁行中央間と整数比となります。 表目での身舎桁行規模の設計は隅柱外々を24.5尺と仮定し35等分した1小間0.7尺の34小間を柱真々寸法としたと推測されます。梁間は10小間7.0尺と考えられますが、桁行方向の柱間は小間の倍数と異なる柱間寸法となっていますので、設計という観点でみると裏目での平面寸法の方が計画性が把握できます。 ここでは、廊・幣殿・拝殿・楼門の平面計画を裏目で分析して行きます。 廊(本殿~幣殿)の幅は本殿正面中央間と同じ6.0裏尺で、本殿向拝柱真から拝殿本殿側柱真までは19.84尺(6,012㎜)、鉄尺では14.05裏尺です。14.0裏尺(5,991㎜)であれば向拝奥行4.666・・・裏尺の3倍となります。 幣殿正面規模(梁間)は、中央間6.0裏尺、端間は保存図4.06尺(1,230㎜)、鉄尺では2.875裏尺で2.88裏尺とみなすと、三間で11.76裏尺となります。この規模は本殿正面規模の7/10です。奥行(桁行)は本殿身舎側面一間と同じ4.95裏尺5間ですので24.75裏尺となります。幣殿と拝殿の間の廊下は保存図で9.6尺(2,909㎜)、鉄尺では6.8裏尺となりますが、現時点では柱間寸法の関連性が確認できていません。 国宝・重要文化財建造物目録に記載された拝殿は、一棟を間仕切り神楽殿・拝殿・社務所からなり正面側一間を吹き放しとした建物です。神楽殿・拝殿・社務所奥行(南北方向)は幣殿正面規模(梁間)と同じ11.76裏尺で、側廻りを二間としていますので、各間5.88裏尺となります。神楽殿正面規模(桁行)は本殿正面規模(桁行)の6/7で14.4裏尺、三間等間で各間4.8尺となります。拝殿は本殿から真っ直ぐ続く開放部が6.0裏尺で、間仕切部分と社務所正面二間は4.95裏尺としています。正面吹き放し部分の奥行(梁間)は保存図では6.5尺(1,970㎜)、鉄尺では4.604裏尺で4.6裏尺とみなせます。ここの柱間寸法は本殿正面規模(桁行)の2/7となります。 吹き放し部分は寛延4年(1751)に大改修が行われ、元は神楽殿・拝殿・社務所と同じ柱通りでしたが、六間を五間に変更して柱配置が変更され、正面の向拝が付加されました。 楼門下層の保存図は、柱間寸法正面規模(桁行)25.4尺(7,697㎜)、中央間11.4尺(3,454.5㎜)、端間7.0尺(2,121㎜)、側面(梁間)15.24尺(4,618㎜)二間等間7.62尺、側廻り柱断面寸法1.15尺(348.5尺)、入側柱断面寸法1.35尺(409㎜)となっています。正面規模は鉄尺で17.987裏尺で、18裏尺とみなせます。中央間は8.073裏尺、端間4.957裏尺で4.95裏尺とみなすと、中央間は8.1裏尺となり本殿中央間の35%増しの柱間寸法です。側面は鉄尺で10.792裏尺で10.8裏尺とみなせ、二間等間なので各間5.4裏尺(本殿正面端間と同じ)となります。 入側の柱断面寸法は1.35尺で裏尺に換算すると95裏尺(18裏尺/19)、側柱は1.15尺で0.81裏尺あるいは0.82裏尺(18裏尺/22)と考えられます。 |

| 楼門の平面計画と柱断面寸法 |  青井阿蘇神社楼門の下層・上層の平面計画を保存図を精査して分析してみます。柱間寸法は現行尺(1尺303.03㎜)で表記されているようですので、鉄尺(1尺302.58㎜)に換算して行います。 楼門下層は桁行寸法と18裏尺、梁間寸法10.80裏尺で正面と側面の寸法比は5:3となっています。 上層は桁行寸法23.22尺(7,036㎜)、梁間寸法13.04尺(3,952㎜)で、寸法比を意識した計画ではないようです。そのため、一枝寸法も桁行方向と梁間方向で異なっています。 下層と上層の隅柱の位置関係をみると、下層隅柱内面と上層隅柱外面が近くその差は18㎜程です。伏見唯、中川武の[『木砕之注文』「重々ノ間之事」における柱間逓減の規程方法]を参考に上層平面寸法を分析してみます。 下層隅柱断面寸法が0.90裏尺(18裏尺/20)であれば、上層隅柱外面と重なるようになります。上層隅柱(側柱)の断面寸法は0.90鉄尺ですので、下層隅柱断面計画寸法が0.90裏尺であれば1:√2の寸法比になります。 推測の域を出ませんが、上層は表目の計画とも考えられます。 多良木町の王宮神社楼門は下層隅柱内々寸法と上層隅柱外々寸法を同じ鉄尺の完数として計画されていますが、この門の下層の平面計画は柱真々寸法を鉄尺の完数(側面は鉄尺の寸完数)としています。 |

| 番 付 | 本殿・幣殿・拝殿・楼門は廻り番付であることが確認されています 本殿は身舎柱が南東隅(正面右角)を起点に時計回り 幣殿は本殿側東隅柱を起点に時計回り 拝殿は身舎柱が南東隅(正面右角)を起点に時計回り 楼門は本殿側東隅柱を起点に時計回りになっていると考えられます |